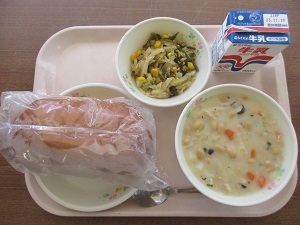

コッペパン 牛乳 茎わかめのサラダ クリームビーンズ

今日の給食には、茎わかめのサラダが出ました。

わかめはコンブ科に属する海藻で、海流の流れが速いところで育つものが、味が良いと言われています。

国内の主な産地は、岩手県、宮城県、徳島県等です。特に徳島県の鳴門わかめは、全国的にも有名です。

わかめの部位の中で茎わかめとは、わかめを乾燥品に加工するときに、葉体(葉)から切り離した

中肋(ちゅうろく)という部分を集めたものです。中肋(ちゅうろく)とは、植物の中央を走る太い葉脈のことです。

わかめの葉体(葉)はみそ汁の具やサラダなどに使われることが多く、茎わかめ(中肋)は、炒め物、煮物、漬物等に多く使われます。

茎わかめには、日頃の食生活で不足しがちな食物繊維や、成長期にある皆さんに必要な鉄、カルシウムが豊富に含まれています。

今日の給食では、茎わかめサラダをサラダにしました。よくかんでいただきましょう。

ごはん 牛乳 バンサンスー 厚揚げと豚肉の中華炒め ぶどうゼリー

今日の給食には、ぶどうゼリーが出ました。

ぶどうは古くから栽培されている果物の一つで、約五千年前から栽培されていると言われています。

また、日本を含め世界各地で栽培されており、一万種以上の品種があります。

世界的に見ると、栽培される品種の約80%がワインの原料として用いられていますが、

日本では、巨峰、デラウェア、ピオーネなどのように生食用に栽培される品種が約90%を占めています。

ぶどうの甘さのもとである果糖は、体内での消化吸収がはやく、疲労回復に役立ちます。

他にも、ぶどうにはビタミンB1、B2、B6なども豊富に含まれており、代謝促進に役立ちます。

もし、皆さんの中に秋バテ食欲がわかないと感じている人がいれば、ぜひ秋が旬のぶどうを食べてみてください。

今日の給食では、ぶどう果汁を食べやすいゼリーにしています。おいしくいただきましょう。

栗ごはん 牛乳 ホキの衣揚げ アーモンドあえ にゅうめん

今日は、栗ごはんが出ました。

栗は、日本では古くから栽培されており、縄文時代にはすでに栽培されていたと言われています。

栗は実を食用とするだけでなく、木材としても活用されていました。栗の花は、5月中旬から6月の間に開花します。

白いクリーム色の小さな花がたくさ咲き、遠くから見ると一つの枝のように見えます。

栗は雄花が、花の根本にある雌花に受粉することで、実ができます。大きく成長した栗は、早いものでは8月下旬頃から収穫できます。

栗には、体の中で熱や力のもとになる炭水化物や、血圧を下げるカリウム、

体の抵抗力を高めたり、体調を整えるビタミンCなどが多く含まれています。

今日の給食では、栗ごはんを作りました。ホクホクとした旬の栗を味わっていただきましょう。

黒糖媛麦パン 牛乳 若鶏のマリアナソース うずら卵と野菜のスープ

今日の給食には、うずら卵と野菜のスープが出ました。

うずら卵は、1個が約10~15gの重量で、鶏卵と比較すると小さい卵ですが、栄養素は豊富に含まれています。

うずら卵100gあたりに含まれるビタミンA、B1、B2、B12、カルシウム、鉄等の栄養素は同重量の鶏卵よりも多く、

特に、鉄は鶏卵の約2倍、B12は約4倍も多く含まれています。

ビタミンB12は赤血球を作るために欠かせない栄養素です。また、鉄は体内の酸素運搬に欠かせない栄養素です。

この2つは、どちらも体にとって大切な栄養素です。

今日の給食では、私達の体にとって必要不可欠な栄養素を多く含むうずら卵と、

たっぷりの野菜を使ってスープを作りました。おいしくいただきましょう。

もち麦ごはん 牛乳 ひじきサラダ 秋のカレー ヨーグルト

今日の給食には、ヨーグルトが出ました。

ヨーグルトは、牛乳に乳酸菌を加え、発酵させた食品です。

ヨーグルトは家庭で手作りすることもできます。手を洗ったら、牛乳パックの口を開き、

中にヨーグルトを約大さじ2杯入れます。次に、清潔なスプーンなどでよく混ぜ、

牛乳パックの口を閉じます。そして、クーラーボックスなどの温度を一定に保つことができる容器に入れ、

約40度で6時間から8時間おきます。すると、牛乳が発酵し、ヨーグルトができます。

最近では、健康志向の高まりからヨーグルトメーカーなど専用の家電も販売され、手軽に作ることができるようになっています。

ヨーグルトは味が良いだけでなく、健康にも良い食品です。乳酸菌には、腸内環境を整えたり、

免疫力を高めたりする効果があります。また、カルシウムやたんぱく質など成長期にある皆さんに

必要な栄養素も豊富に含まれています。

栄養たっぷりで健康にも良いヨーグルトをおいしくいただきましょう。

コッペパン 牛乳 じゃが芋とえびのケチャップ炒め 中華そば

今日の給食には、じゃが芋とえびのケチャップ炒めがでました。

皆さんは、えびの足が何本あるか知っていますか?えびには、とてもたくさんの足があるように見えます。

しかし、えびが歩くために使う足は、頭の部分の下に付いている第1歩脚から第5歩脚と呼ばれる左右一対の10本だけです。

えびの口の近くにある足のように見える部分 は、顎脚と呼ばれ顎が発達した部分で、えさを食べるために使っています。

私達が普段食べている身の部分の下にある足に見えるものは、第1腹肢から第5腹肢と呼ばれ泳ぐために使 っています。

このため、この部分は、遊泳脚とも呼ばれます。

近年では、国内のいくつかの研究機関が、この遊泳脚を使ったえび特有の動きを研究し、海の中を進む新たな機械の仕組 みを

考えようとしています。私達が普段何気なく食べているえびから、海の中をえびのように動いて進むことができる

新しい仕組みの機械が誕生するかもしれません。

皆さんも身近な食材について、調べてみると新しい発見があるかもしれません。

ごはん 牛乳 鮭の天ぷら すだち風味漬 五目煮

今日の給食には、鮭の天ぷらが出ました。

皆さんの中には、国語の時間に『さけが大きくなるまで』という題材で学んだ人もいるかもしれませんが、

鮭は川で生まれた後、海で成長し、産卵する頃になると再び川へ戻ってくる魚です。

鮭は身の色が赤く見えるため、赤身の魚と思われがちですが、実は白身の魚に分類されます。

鮭の身が赤く見えるのは、アスタキサンチンというカロテノイド系色素を多く含む、えびなどを餌として食べるためです。

鮭の卵であるイクラが赤い色をしているのも、同じ理由からです。

鮭が本来白身魚であるということは、産卵するために川へ戻ってきた鮭が餌を食べなくなってくると、

身が白くなってくることからも分かるそうです。この産卵の時期に、鮭が餌として食べた栄養分が卵に移るため、

イクラは赤い色になります。

魚には、出世魚と呼ばれるように呼び名が変わる魚がいくつかありますが、鮭のように日頃から食用とされる魚で

身の色が変わる魚は珍しいのではないでしょうか。鮭を含め、日頃よく食べる食材にも、まだまだ知らない事や

分からない事がたくさんあります。皆さんも興味がある食材について調べてみると、新しい発見があるかもしれません。

今日の給食では、鮭を天ぷらに調理しました。旬の鮭を味わっていただきましょう。

ごはん 牛乳 鮭の天ぷら すだち風味漬 五目煮

今日の給食には、鮭の天ぷらが出ました。

皆さんの中には、国語の時間に『さけが大きくなるまで』という題材で学んだ人もいるかもしれませんが、

鮭は川で生まれた後、海で成長し、産卵する頃になると再び川へ戻ってくる魚です。

鮭は身の色が赤く見えるため、赤身の魚と思われがちですが、実は白身の魚に分類されます。

鮭の身が赤く見えるのは、アスタキサンチンというカロテノイド系色素を多く含む、えびなどを餌として食べるためです。

鮭の卵であるイクラが赤い色をしているのも、同じ理由からです。

鮭が本来白身魚であるということは、産卵するために川へ戻ってきた鮭が餌を食べなくなってくると、

身が白くなってくることからも分かるそうです。この産卵の時期に、鮭が餌として食べた栄養分が卵に移るため、

イクラは赤い色になります。

魚には、出世魚と呼ばれるように呼び名が変わる魚がいくつかありますが、鮭のように日頃から食用とされる魚で

身の色が変わる魚は珍しいのではないでしょうか。鮭を含め、日頃よく食べる食材にも、まだまだ知らない事や

分からない事がたくさんあります。皆さんも興味がある食材について調べてみると、新しい発見があるかもしれません。

今日の給食では、鮭を天ぷらに調理しました。旬の鮭を味わっていただきましょう。

ごはん 牛乳 鯖のみそ煮 酢物 かき玉汁

今日の給食には、鯖のみそ煮が出ました。

鯖は日本各地の沿岸に広く生息しており、漁獲量が第1位の茨城県をはじめ、

千葉県、静岡県、長崎県など全国各地で水揚げされる魚です。

鯖は1年の間に2回の旬があり、寒さばと呼ばれる2月から3月頃と、9月から10月の秋頃です。

秋に獲れる鯖は脂がのって、とても味が良いです。鯖には、脳を活性化させる働きが期待されるDHAや、

血管のしなやかさを保つ効果が期待されるEPAなど、良質で健康維持に欠かせない脂が含まれています。

また、鯖には、ビタミンB、ビタミンD、鉄などの栄養素も豊富に含まれています。

今日の給食では、今が旬で栄養豊富な鯖をみそ煮にしました。おいしくいただきましょう。

コッペパン 牛乳 コーンサラダ じゃが芋のケチャップ煮 大豆いりこ

今日の給食には、じゃが芋のケチャップ煮が出ました。

日本でケチャップと言えば、多くの人がトマトを原料にしたトマトケチャップを思い浮かべると思います。

しかし元来ケチャップは、野菜、果物、きのこ、魚等を原料に作られた調味料のことを指していました。

さらにケチャップの由来をたどると、中国で作られていた、魚介類の塩漬けを発酵させた魚醤と呼ばれる

醤油のような調味料、「ケ・ツィアプ」にたどり着くようです。この言葉が貿易によって、ヨーロッパやアメリカへ伝えられたそうです。

現在の日本では、トマトケチャップがよく食べられていますが、外国には、バナナケチャップやマッシュルームケチャップなど、

トマト以外を原料にしたいろいろな種類のケチャップがあります。

今日の給食では、豚肉やじゃが芋などを使って、トマトケチャップ味の煮物を作りました。

トマトケチャップのバランスのよい甘味と酸味を味わっていただきましょう。